「良い撤退」を実現するためのアクションとは――『新規事業撤退力を高める』より

経営環境の激変期には、先行きが見えにくい既存事業を補うために収益源が求められ、さまざまな事業機会も発生する。新規事業を積極的に始めるには絶好のタイミングだが、同時に想定外の結果となった新規事業を「うまくやめる力」も問われるようになる。

2025年9月刊行『新規事業撤退力を高める』(東洋経済新報社)は、そのような「撤退力」の重要性が十分には認識されていないという課題意識から執筆された。BCG日本共同代表・内田有希昌が手掛ける、新規事業シリーズの第2弾。なぜ撤退に着目するのか、日本企業が撤退を苦手とする理由、そして経営陣が正しく決断するために必要なアクションについて、本書から一部抜粋し紹介する。

目次

なぜ、新規事業の撤退について議論するのか?

多くの方々が新規事業の成功に向けて心血を注いでいるところ、新規事業の撤退をテーマに論じていくのは心苦しい。「懸命にやっているのに水を差すような議論をしてくれるな」という批判の声も聞こえてきそうだ。また、そのような意図は全くないが、「新規事業撤退力を高める」という言葉だけでは「どんどん新規事業をやめるべきだ」と主張しているように誤解されてしまうかもしれない。

そのような不安やリスクを感じながらも、あえて新規事業の撤退について論じようとしているのは、今の日本では新規事業に積極的に取り組むことが極めて重要だと強く信じているからだ。

新規事業を継続的にスタートし、高い確率で成功させていくためには、場合によっては難しくなった新規事業から撤退することも検討し、うまく幕引きすることが欠かせない。しかし、その重要性は十分には認識されていない。

日本企業は新規事業からうまく撤退できているとは言い難い。例えば、進捗が芳しくない状態でも、経営陣は「推進チームが頑張っているのでもう少し様子を見たい」「せっかくここまでリソースをかけてきたのに、ここでやめるのはもったいない」などと考え、撤退の意思決定を後回しにしがちだ。現場の推進チームも強い責任感から頑張りすぎてしまい、適切な撤退ができずに傷口を広げる、あるいは貴重な人材を成功可能性の低い戦線に貼り付けてしまうことになる。

一般的に、撤退に関わるストーリーは成功ストーリーに比べるとあまり開示されない。多くの企業が撤退をマイナスのものと考え、目立たないように退場しようとするのがその原因かもしれないし、そもそも撤退という言葉自体、口にすることにやや忌避感があるのかもしれない。しかし、新規事業における適切な撤退を考えるうえで、参考材料が少ない状況は望ましくない。

本書では以上のような課題意識を踏まえ、日本企業が新規事業を継続的に成功させる前提として「撤退力」の重要性をいま一度確認し、高めていくためのヒントを少しでも提示したい。

撤退の意思決定が難しい理由

撤退せざるを得ない状況になったとしても、速やかに意思決定し実行に移せばよいのだが、実際に踏み切ることは難しい。どのようなハードルが、撤退の決断を難しくさせているのだろうか。

注ぎ込んだリソースを惜しむ「コンコルドの誤謬」

新規事業には相当量のリソース、エネルギー、時間が投入される。そのため、撤退は今まで投入してきたものを無駄にしてしまうことのように感じられる。この「もったいなさ」から、本当にここでやめてしまってよいのか、神風が吹いて事態が好転する可能性はないのかと考え、決断を躊躇してしまう。

この心理状況は行動経済学でも扱われている普遍的なもので、「コンコルドの誤謬」として知られている。かつて夢の超音速旅客機として開発されたコンコルドは、開発途上からさまざまな困難に直面し、「本当に採算が合うのか」「事業リスクは十分マネジできるのか」と常に事業性に疑問を持たれていた。しかしながら、注ぎ込んだ投資を考えると後に引けず商業化に邁進。運航を開始すると採算が取れない状況が続き、最終的には悲劇的な事故が起こり事業撤退となった。撤退を考えるべきタイミングはあったものの、膨大な投資が無駄になることを惜しんで自主的な撤退判断ができず、いわば強制終了になった形だ。

この事例からの学びとして、過去の投資をもったいないと思う感情にとらわれ、合理的な判断ができずに取り組みを継続してしまう心理状況を「コンコルドの誤謬」と呼ぶようになった。これは撤退のハードルとして最もよく指摘され、頭では理解できても対応が難しい厄介なものだ。

現場の気持ちを考えてしまう「同情的感情」

日本企業の場合は損得勘定以上に、現場の努力に寄せる感情から来るハードルも大きい。具体的には、「こんなに現場が頑張っているのであれば、ここで幕引きとするのは忍びない。もう少し猶予を与えたい……」という、前線で奮闘しているチームへの同情的感情である。情に流されるのはどうかと批判するのはたやすいが、果敢に努力しているチームのことを思うと、冷徹に「ここまで」と言い渡すのは簡単ではない。

例えば、マネジメントサイドは「推進チームに任せたのだからギリギリまで見守り、それでもうまくいかずチームが自ら白旗を上げてきたら撤退の判断をしよう」と考える場合がある。確かに一理あるが、推進チームはギリギリを超えたところまで頑張ろうとするものであり、成功確率が低い場合、撤退の申し出を待っている間にもチームの犠牲はいたずらに大きくなってしまう。

ボクシングの試合ではセコンドが「さすがに無理だ」と判断してタオルを投げ、試合を強制終了させるシーンがある。時には当事者の判断だけにゆだねるのではなく、マネジメントが全体感を持って難しい判断をすることも重要だ。

正しく意思決定するために必要なアクション

撤退について理解することはあくまで前提であり、最適なタイミングでの合理的な意思決定を担保する仕組みがなければ、決断へのハードルを超えられない。正しい意思決定に向けて規律を効かせるためには、例えば次のようなアクションが有効だ。

プロジェクトマネジメントオフィス(PMO)を設置する

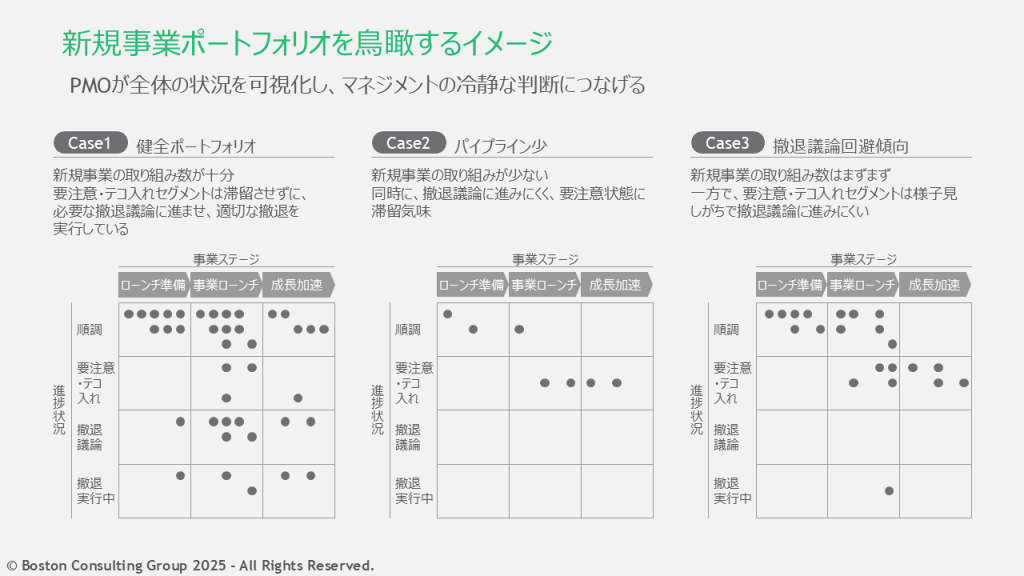

新規事業は、多くの事業をパイプラインに持ち、そのうちいくつかを成功させるという「ポートフォリオ思考」でアプローチするのが定石である。しかし実際は、コーポレートで進めているものと事業部門やR&D部門で進めているものなどが入り混じり、全体像がわからなくなっていたり、それぞれの進捗が把握できていない状態になったりしがちだ。

そのような状況に陥らないためには、新規事業全体を統括・支援するプロジェクトマネジメントオフィス(PMO)を設置し、機能させる必要がある。PMOは通常、経営企画部やコーポレート本部内に設置される。第一の役割は個々の新規事業の進捗状況を把握し、全社としての取り組みの全体像、ポートフォリオ状況を鳥瞰することである。

例えば、個別事業の評価を事業ステージ(ローンチ準備段階、事業ローンチ段階、成長加速段階)と進捗状況(順調、要注意・テコ入れ、撤退議論、撤退実行中)の2軸で可視化し、全体として好ましい状況なのかをマネジメント目線で俯瞰できるようにする(図表)。このような全体像があれば、撤退について冷静に判断できるようになるので、マネジメントにとっては重要なツールになる。

撤退基準を設定する

個別事情を重視しすぎたり、情状酌量に傾きすぎたりすると、撤退という厳しい決断はしづらくなる。新規事業に尽力しているチームは、今後の見通しの厳しさを承知の上でどうにか事業を続けられないかといろいろな対応策を頑張って考えるし、情熱を持って個別の状況を説明してくる。マネジメントもそのような熱意に押されてもう少しチャンスを与えたくなり、撤退の判断を躊躇してしまいがちだ。

このような状況を回避するためには、個別事情に過度に縛られすぎないように、ある程度の普遍性がある撤退基準やルールを設けておくことが有効だ。

こうした撤退基準に関しては、大きく2つのタイプが存在する。ひとつは、あらゆる事業に当てはまる単一の基準を設けておくものである。「3年で単年度黒字、5年で累損解消を目安とする」「3年以内に収益性が確保できない場合は撤退する」など、事業をスタートさせてからの期間(時間軸)と、その時点での収益やその他ビジネスパフォーマンス(目標KPI軸)をベースに基準を設定することが多い。

もうひとつのタイプは、それぞれの事業に対してステージごとに撤退基準を設けるものである。事業をスタートする時点でステージごと、あるいは節目ごとの目標水準を設定し、そこに達しなければ撤退するというものだ。個別と言っても、「このタイプの事業であれば、事業を始めてこれくらいの時期にはこれくらいの状態になっているべきだ」という相場感に基づくため、明文化されていない全社的な暗黙の基準に従っているとも言える。

以上の2つのタイプが主要なものになるが、類似するものとして「それが起こったら撤退する」というノックアウト条項の設定がある。新規事業においては、成功に向けて絶対にクリアすべき必須条件が存在する場合がある。例えば、許認可が必要なビジネスの場合はそれを獲得すること、事業遂行に向けてキーとなるアライアンスを構築できること、GAFAのような強力な企業が参入してこないこと、などである。このような事業成功の必須条件が満たされない、つまりノックアウトとなれば撤退すると決めておくのである。

悪い情報も報告しやすい空気を醸成する

事業をレビューする時期や撤退基準などハード面をしっかり整備しても、正しい進捗状況や背景情報がタイムラグなく共有されていなければ、適切な判断はできない。一方で、あまり好ましくない状況や雲行きの悪さを示す兆候などは共有されづらい傾向がある。「まだ不確かだから共有する段階ではないだろう」とか、「そこまで悲観的な見通しを述べる必要はないだろう」というちょっとした躊躇から、情報がタイムリーに共有されないことは多い。そうならないために、気になる話などを含めてポジティブでない情報もマネジメントやPMOに共有しやすい環境を作ることが、撤退の巧拙につながる。

まずはマネジメントが「良くない知らせこそ聞きたい」と発信し、その姿勢を日々の行動や態度を通して社員に見せることが出発点になる。基本動作としては、悪い情報、耳障りな話を聞いても表情を曇らせずに淡々と聞くことが大切だ。苛立ってはいけないし、当然のことながらとがめてもいけない。良くない情報も安心して報告できるという感覚を現場に持ってもらえないと、情報は上がってこない。

『新規事業撤退力を高める』では、「良い撤退」を進めるプロセスや実現に必要なアクションのほか、既存事業をはじめ、他の領域で撤退力を応用する方法についても解説している(詳しくはこちら)。