経営企画の提案が経営層に“刺さらない”理由──BCG流「伝わるロジカルシンキング」

経営企画の仕事では、上司や経営層に向けて資料をまとめ、提案する機会が多い。そうした場面で「結局どうしたいの?」「この資料で何を議論したいの?」「私は何をすればいいの?」と鋭い質問を返され、言葉に詰まった経験がある人も少なくないだろう。そんな時、「自分の論理性が足りないのか」と落ち込んでしまうかもしれない。だが実は、ロジックの正しさではなく、話の流れや組み立ての「構造」がうまく整理されていないことこそが本質的な問題なのだ。

BCGが提示するロジカルシンキングは、「話に筋が通っているかどうか」ではなく、「聞き手が納得し、次の行動に移れるように話が組み立てられているか」を重視している。連載第2回では、経営企画に求められるロジカルシンキングのスキルを、「論理の組み立て方」に着目しながらひもときつつ、実践に欠かせない「仮説思考」についても紹介する。

「正しいこと」を言っても通じないワケ

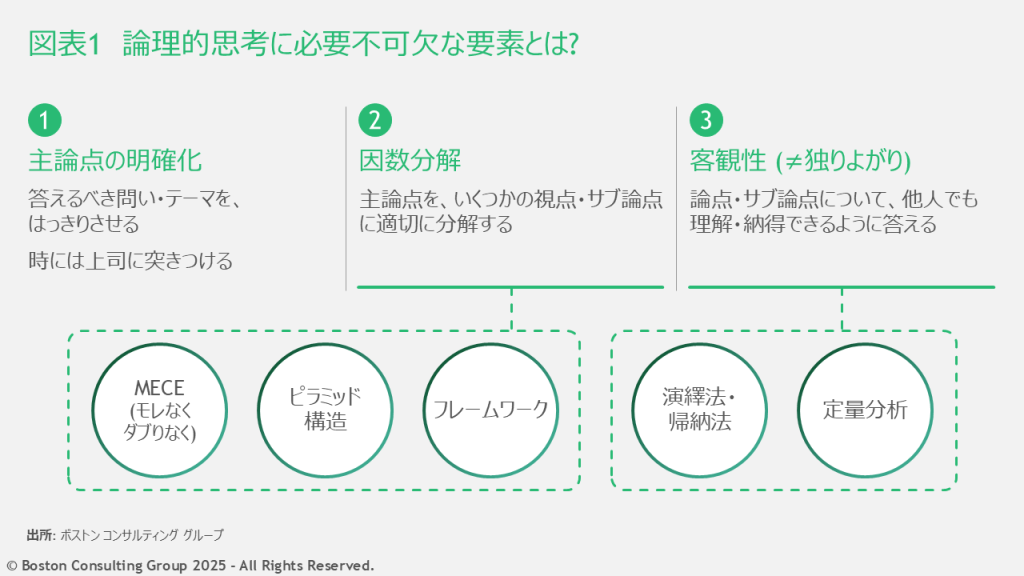

経営企画の役割は、「正解を出すこと」ではない。不確実な状況でも、経営層が納得して意思決定できるように、判断の軸や材料を「わかりやすく構造的に」提示することが求められる。正しいのに伝わらないのは、納得感と行動を促す構造が欠けているからだ。そのために必要な思考スキルが、以下の3つだ。

① 主論点の明確化:「何が問われているのか?」を明らかにする

② 因数分解:問いを複数の視点に分けて整理し、重要な論点に絞り込む

③ 客観性:自分だけでなく、第三者も納得できる根拠をそろえる

この3つができていなければ、いくら丁寧に整った資料を作っても、ただ「情報を並べただけ」になり、経営層には響かない。

ケースで学ぶ:買収提案をどう構造化するか

具体的なケースで考えてみよう。たとえば、異業種のA社を買収すべきかどうか検討しているとする。調査を尽くして情報をたくさん集めると、「自社とのシナジー(相乗効果)はあるか?」「財務上あるいは法的なリスクなどはないか?」といった複数の問いが浮かぶが、買収するか否かを判断する核心となる主論点は至ってシンプルだ。

「A社は将来にわたって、どの程度のキャッシュフローを生むのか?」

この問いに答えるために、次のような観点から因数分解していく。

・市場性:A社の業界は今後どれだけ成長するか?

・競争力:その中でA社はシェアを伸ばせるか?

・収益性:利益率を高める余地はあるか?

このように因数分解した問いに答えられるよう、市場成長率や競合の動向、顧客ヒアリング、過去の実績などの根拠となるデータを集める。資料作成の目的は「情報をただ並べること」ではなく、「問いに答えるための構造を築くこと」にあるのだ。

「MECE」信仰という落とし穴

経営企画にありがちなのが、「MECE(ミーシー)」にこだわりすぎてしまうことだ。MECEとは、 “Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive” の略で、「モレなくダブりなく」情報を整理するための考え方であり、ロジカルシンキングの基本とされている。だが、MECEに沿って情報を網羅しようとすると、かえって何が重要なのか伝わらなくなってしまう。

大切なのは、すべての情報を網羅することではなく、ポイントを絞って核心を突くことだ。問いに対して鋭く切り込む“メスのような視点”こそが、経営企画に求められる力なのである。

仮説を立てなければ情報の海に溺れる

ここまでは「伝わる構造はどう組み立てるか」というロジカルシンキングについて説明してきた。そこから実際に議論を進め、具体的な行動や次のステップにつなげるには、もう一つ欠かせない視点がある。それが「仮説思考」だ。

多くの人は議論を始める際、まず情報を集めようとする。しかし、仮説がないまま情報を集めても、方向性が定まらず、本当に必要な情報が見えてこない。

そもそも仮説とは、「もっともらしい仮の答え」のことだ。正解である必要はなく、むしろ間違っていても構わない。「この問いに対して、今の時点でこう考えている」という軸を最初に立てておくこと自体に意味があるのだ。

仮説思考は①問い(主論点)の設定、②仮説の構築、③仮説の検証、という3つのステップで進む。まず、「自分はどんな問いに対して答えを出そうとしているのか」を明確にし、次に、「現時点で最も確からしい答え」を立てた後、具体的な事実をもとに仮説が正しいか間違っているかを判断する。

この3ステップを繰り返すことで、問いと仮説を進化させ、答えを導くことができる。仮説を立てることで、情報の取捨選択ができ、議論の焦点が絞られる。さらに、上司やチームからフィードバックも得やすくなり、建設的な議論につながるのだ。

たとえば、空港で航空機の離着陸を管理する航空管制官のケースを考えてみよう。世界中の混雑している空港では、「もっと効率的にさばくことで離着陸の回数を増やせないか」がよく議論されるポイントだ。

航空管制官は秒単位で指示を出さなければならず、人の判断能力には限界がある。そのため、「航空管制の人による指示をデジタル化あるいは自動化すれば解決するのではないか」と考えがちだ。だが実は、「パイロットが何らかの理由ですぐにアクションを取れない」といった指示を受ける側の問題がボトルネックになっているかもしれない。

もしそうだとすれば、仮に人間の100倍以上の判断能力を持つデジタル技術を導入しても、離着陸の効率は上がらないことは容易に想像できる。このように「本当の問いは何か?」を掘り下げていく視点こそ、仮説思考の本質である。

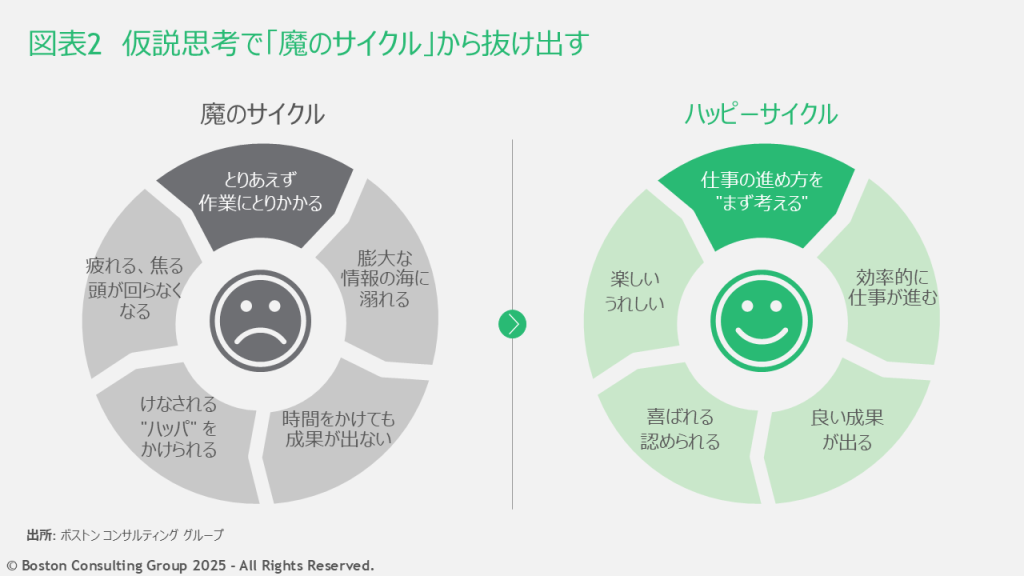

仮説を立てずに作業にとりかかると、情報の海に溺れ、本質を見失ったまま 「どうすればいいの?」と思考が停止してしまう。こうした状況は、いわば「魔のサイクル」とも言える。 一方、仮説があれば、最初に問いを立て、それに答えるための視点を持つ。そうすることで必要な情報を選び、議論を前に進め、最終的には経営層に刺さる提案へとつながる。

課題解決の実践例:家電メーカーの売上不振をどう打開するか

これまで解説してきたロジカルシンキングと仮説思考の流れを、実際のビジネス課題にどう活かせるのか、具体例を通じて考えてみよう。

たとえば、ある家電メーカーにおいて、「主力商品の売り上げが伸びない」という課題があるとする。この状況に対して、主論点を明確化し、仮説思考を用いて打開策を導き出していく。

まず主論点を「商品の需要も商品力もあるはずなのに、なぜ売れないのか?」と定め、これを出発点として複数の仮説を立てて順に検討していく。

最初の仮説を「競合商品に比べて価格が高いのではないか?」とする。競合製品との価格を比較し、市場調査を行った結果、価格設定に大きな問題は見られなかった。

次に、「プロモーション方法に課題があるのではないか?」という仮説を立て直した。調査を進めると、テレビCMやネット広告の出稿量は競合他社と遜色ないことがわかった。

さらに掘り下げる中で、「プロモーション単体ではなく、そもそも販売チャネルの構造自体に問題があるのではないか?」という仮説にたどり着いた。調べると、他社がECサイトで売上を伸ばしている一方、自社は量販店での販売比率が高かった。

そこで実際にECサイトを調査したところ、競合他社はターゲットをファミリー層に絞って訴求していたのに、自社製品はターゲットがあいまいで、製品の機能を強調するのにとどまっていた。その結果、特定の層へのアピールが不十分で、ECサイトでの効果的な展開ができていなかった。

こうした一連の検証を通じて、「ECサイト上での展開力不足が売り上げ不振の大きな要因だ」との結論に至った。そこから、課題解決に向けた次のような具体的な打ち手の仮説を構築する。

・「検索エンジンやアルゴリズム対策などのECサイト上での営業を強化する」

・「YouTubeなどネット上の広告枠にパーソナライズされた広告を出す」

・「量販店に対しても積極的に働きかけ、目立つ場所や顧客動線の良い売り場で製品を展開してもらう」

これらの施策について検討した結果、「オンラインと量販店の両面から販売促進策の強化を進めることで売上改善が期待できる」という結論に導くことができた。

こうした好循環にできるかどうかの違いは「構え」にある。仮説という情報収集における羅針盤があれば、情報の海に溺れることはない。

主論点を定め、因数分解し、仮説を立てて検証する。この思考サイクルを徹底することで、単に「作業する人」から、「価値ある提案で経営層の判断を動かす人」へと進化することができる。

情報をただ並べるのではなく、「問い」を立てて構造を組め。これこそが、経営企画における真の“思考の武器”なのだ。