世界貿易の構造変化を把握する――『BCGが読む経営の論点2026』から

米国のトランプ政権が誕生して以降、大幅な関税の引き上げなど世界の貿易環境は大きく変化した。これまでの自由貿易を前提とした考え方は通用せず、企業は生産拠点をどこに置くのか、どの市場に力を入れるべきかなどの基本戦略すら描きづらくなっている。

『BCGが読む経営の論点2026』(日本経済新聞出版)では、BCG日本支社長の服部 奨と地政学やグローバル経済を専門とする許斐 建志が、世界貿易の行方とこの状況下で日本企業に必要な組織能力について解説している。その一部を要約して紹介する。

米国は製造業の雇用拡大が最優先

米国の通商政策について、経営者から次のような話を聞くことが多い。

「この政策変化が一時的なものなのか持続的なものなのかわからない。グローバルで生産拠点を変更したとしても投資判断から実際の生産開始まで4、5年かかることもある。政権交代によって政策が巻き戻された場合には座礁資産になりえる。こうした状況では極めて動きにくい」

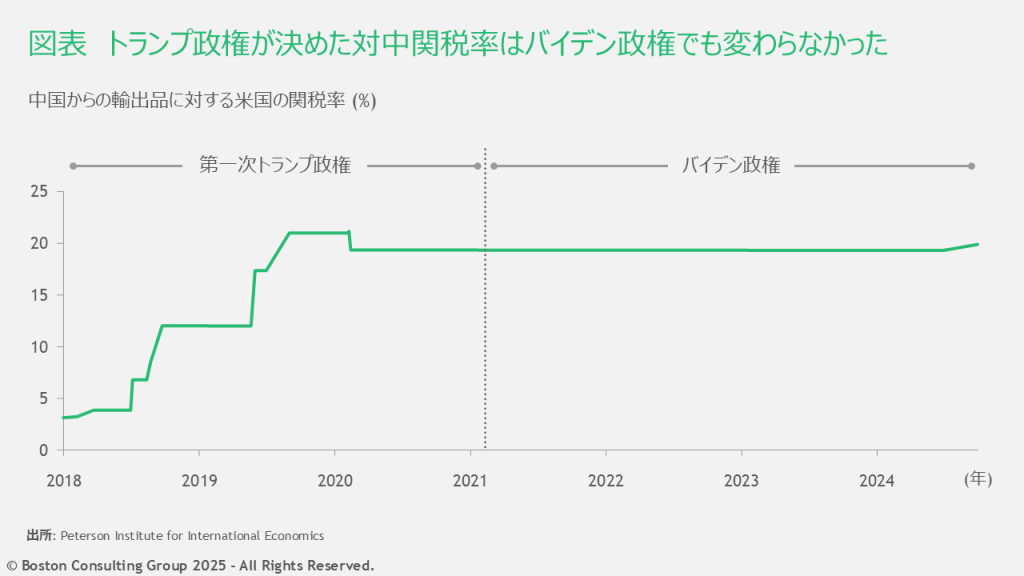

トランプ政権の誕生以降、グローバル企業の経営者の懸念を顕著に示すものであろう。では米国の通商政策の変化は一時的なものなのだろうか? それを探るために、第1次トランプ政権からバイデン政権にかけて米国の通商政策がどう変化したのかを見ていこう。第1次トランプ政権において、米国の対中関税率は政権開始時の3.1%から政権終了時には19.3%まで引き上げられた。また、対中政策以外でもTPP(環太平洋経済連携協定)からの離脱が発表され、それまでの自由貿易を志向する米国の姿勢転換が明確なものとなった。

その後、バイデン政権に代わり、この保護主義的な通商政策はどうなったか。実は中核的な部分はほとんど変わらなかった。図表で示すように対中関税率は変わらず、TPPはバイデン氏がオバマ政権の副大統領時代に関与していた施策であるにもかかわらず、大統領就任後も米国は復帰しなかった。

ここからいえることは「第1次トランプ政権の後、民主党政権もトランプ政権と共通の課題認識を持ち、通商政策などで類似性の高い政策をとった」ということだ。

現在、トランプ氏は第2次政権の関税引き上げについて、「最大の勝利は、企業がわが国に進出し、雇用を創出することだ。それが関税そのものより大きな勝利だ」「米国は再び製造業国家となる」と述べている。このように製造業の雇用を米国内に戻すことが目的であると明確に示しており、その考えは第1次政権から一貫している。

すなわち、保護主義的な政策の根底には、製造業の雇用という米国の構造的な問題があり、1人の政治家の気まぐれから生まれてきたものではなく、グローバリゼーションによる米国の経済構造の変化と、そのなかで恩恵を得られなかった「忘れられた人々」の不満の結果として生じた政策なのである。

こうした背景を踏まえた場合、現在の米国の保護主義的な政策を一過性のものと捉えることは困難であろう。仮に次の大統領選挙で民主党が政権を奪還したとしても、バイデン政権と同様にトランプ政権の保護主義的な政策を維持する可能性が高いと考えられる。

中国では食料問題と環境問題が結びつく

グローバリゼーションが引き起こした問題を見るときに重要なのは、それが米国側だけでなく、中国側でも別の形で生じており、両者はコインの裏表のように密接につながっているということだ。

中国は海外から生産能力が移転されたことによって、国民所得を大きく伸ばすことができたが、それと同時に起きたのは、多くの工場操業に伴う石炭火力発電による大気汚染や、工業排水による水質汚染、それらが合わさることにより生じる土壌汚染などの環境問題だった。

中国政府は歴史的に食料安全保障を重視し、食料自給率95%を国の目標としている。しかし、食料生産を支える耕作地が環境汚染によって減少しかねないという懸念が台頭し、中国の環境政策は大きく変化することになった。トランプ政権下の米国が環境政策を後退させるなかでも、中国政府・企業は電気自動車をはじめサステナビリティに関係する製品開発を強化している。

この歴史的な流れからいえることは、現在の世界のビジネス環境を大きく規定する米国の保護主義的政策とそれにひもづいた米中対立、そして、世界的なサステナビリティ重視というテーマは1990年代以降のグローバリゼーションに深い根を持つということだ。

日本にこそ求められる大局を展望する力

このように世界全体のありようを構造的に捉え、その見方に基づき将来を予測する能力を「大局を展望する力」と呼ぶことにすれば、この力の差が立ちすくむ企業と行動する企業の差を生むことになるだろう。

大局を展望する力が乏しい場合、企業はその時々の一時的な対応に追われ、一貫性のある対応が難しくなり、巨額の投資や長期に及ぶプロジェクトの実施は見送られる状況になりやすい。世界市場を相手にする多国籍企業にとってこのような力は不可欠で、なかでも日本企業にとって重要だと思われる。

ビジネスを考えるうえで経営者が押さえておきたいその年のトピックを、BCGのエキスパートが解説する『BCGが読む経営の論点』。最新刊ではこれまでの常識が通用しない時代といえる2026年に、経営者が優先的に考えるべき10の論点を提示している。第3章「世界貿易の転換点――一過性ではない構造変化を把握する」では、グローバリゼーションがもたらした世界貿易の構造変化に対して、日本企業がとるべき施策を解説している(購入はこちら)。