AI時代は“遊び”が学びの原動力になる――大阪・関西万博「テーマウィーク」講演レポート

大阪市の夢洲(ゆめしま)で開催中の大阪・関西万博で、ボストン コンサルティング グループ(BCG)は、対話を通じて世界規模の社会課題の解決策を探る「テーマウィーク」に協賛している。「平和と人権」「食と暮らしの未来」など、各期間に設定されたテーマに沿って有識者が対話するイベントだ。

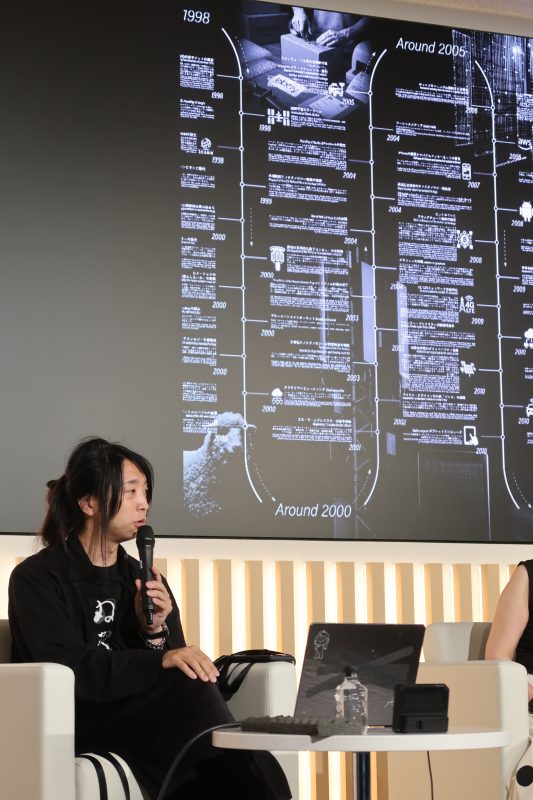

第5弾は「学びと遊び」。7月25日には「AI時代の学び・遊びのあり方」と題したパネルディスカッションが開かれ、メディアアーティストで筑波大学准教授の落合陽一氏をモデレーターに、公立はこだて未来大学教授の美馬のゆり氏、科学者のタリン・カラーヌワット氏、人間とコンピューターの関係性を研究する東京大学教授の暦本純一氏、AIを使った英語教育アプリ「ELSA」のCEO、ヴァン・ディン・ホン・ヴ氏の5人が意見を交わした。

遊びが学びの原動力になる

はじめにモデレーターの落合氏が人類の発明の歴史を紹介した。狩猟採集から農耕への移行、産業革命、コンピューターの発明——人類史を振り返ると、発明や技術革新のサイクルは時代を追うごとに加速してきた。かつては数万年単位の時間を要していたが、産業革命以降は100年、50年と短くなり、コンピューターの登場後は数年単位にまで短縮されるようになったという。今後は生成AIの登場により、1年、3日、1日単位で大きな変化が起きる可能性もあると予想される。落合氏は「これまで人間は生きるため・暮らすために学んできたが、AIによって知識の獲得や作業の遂行が人の手を必要としなくなったら、何のために学ぶのだろうか」と問いかけた。

これに対し、公立はこだて未来大学の美馬氏は「遊びの中こそ学びの動機がある。たとえば万博の会場内を歩くと、たくさんのものが色々な形で出来ている。『これはどうなっているの?』『あの素材は何?』と、自分が楽しくて面白いなと思うことが学びの要素になるのでは」と話す。

東京大学の暦本氏も「土器に模様を付けたり、埋葬物に化粧したりするなど、人類は昔から“生きるため”以上の行動をとってきた。ネアンデルタール人が自己表現や求愛のために歌っていたという説も提唱されており、言語や文字が体系化するかなり前から遊びを原動力にした行動が見られていた。つまり遊びは人間の主たる原理で、それを組織化すると学びになるのでは」と同意した。

科学者のタリン氏はAI研究開発に取り組んでおり、2025年4月には江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開した。AIに江戸時代の本を3000冊程度学習させ、ユーザーが「あなたの名前は何ですか」と現代の日本語で質問すると、「某(それがし)が名はからまるにて候(そうろう)」のように、すべて古文で返答してくれる仕組みだ。ところが、タリン氏が実際にチャットボットを使う際は、「せっかくだから江戸時代の言葉で返そう」と思い、常に辞書を引きながら会話しているという。「AIを使っているはずなのに、逆に自分の方が学んでいる状況になっている」と冗談めかした。「たとえばゲームに勝ったらみんなそこで止めるかというと、そうではなく、まだ遊んでいたいと思う。遊びは『知りたい』『できるようになりたい』という人間の欲望を自然に引き出す」と話した。

AI時代の学習はどう変わるのか

ヴ氏は、出身地のベトナムから渡米した際、「英語の読み書きはできても話すことができない」と、言語の壁に直面した経験からAIを活用した英語学習アプリ「ELSA」を開発した。美馬氏が「AIの教師と人間の教師にはどんな違いがあるのか」と尋ねると、「学習のモチベーションや興味は人それぞれだが、人間の教師だとすべてに対応しきれない。AIなら一人ひとりに合わせた内容を提供できる。先生の前で間違えると恥ずかしさを感じることもあるが、AIが相手なら気にせず学べるし、24時間いつでも勉強できる」と力を込めた。

一方で教える側の立場について、落合氏は自身や暦本氏が大学の50人規模のクラスで授業をしたり、1対1の個別指導を行ったりしていることに触れ、「さまざまな形の指導がある中で、AI時代に効率的に学ぶには、先生の役割はどう変わっていくか」と問いを投げた。

暦本氏は「関心も理解度もみんな異なるのに、授業で50人に一斉に同じことを話すのはたしかに非効率だ。AIを活用すれば、昔は貴族しか受けられなかったような個別の家庭教師による学びを誰でもツールとして利用できる。ただ、効率的に学ぶことばかりを追求するのには注意が必要だ」と警鐘を鳴らした。

“人間ならでは”を追求していく時代に

暦本氏によると、“サルは猿真似しない”という実験結果があり、人間の子どもは箱を開けてバナナを取るときに手順までそっくり真似をする一方、サルは結果だけを求めて動くという。「AIを使うときにパッパッと結果だけを求めるのは“サル的”になってしまう。一見効率が悪く無駄に見えるような学習にも、プロセスを大事にする人の本質がある」と説明した。

美馬氏も「特に学びにおいては寄り道や失敗から何かを見つけることもあり、効率だけで測るべきではない。いま広がっている“効率的利他主義”の考え方では、たとえば100万円寄付するときに、AIが評価した最も効率が良い団体に寄付することが推奨される。この方法だと、数値化できない価値は反映されず見落とされてしまう可能性もある。あるゴールに一直線で早く到達することだけが正しいわけではなく、ほかの道にも意味があることを忘れてはいけない」と危機感を示した。

タリン氏も「効率ばかりを考えていると、クリエイティビティが生まれてこない。AIが与えてくれる情報をどう使うかは人間次第なので、人間だからこその考え方やコミュニケーションの仕方は学び続けなければならない」と応じた。ヴ氏は「AIは解決策を導き出すことはできても、解決すべき課題を自ら設定することはできない。だからこそ学びとは、単なる知識習得ではなく、『自分にとって何が大切か』を探求し、問いを立てるための手段になる」と話した。

落合氏はセッションの終盤、「色々な方向に話が散乱しつつ、みんなで和気あいあいと意見交換して楽しかった。このように最後は『楽しい』というのが学びにおいて重要になる。『楽しい』を起点に、AIを活用したり多様な文化に触れたりしていくことが大事だと思う」と締めくくった。

セッションの様子は、テーマウィーク公式ウェブサイトでアーカイブ配信を予定している。