AIエージェント時代に向けて企業はITの主権を取り戻せ――『BCGが読む経営の論点2026』から

昨今、システムトラブルによるサービスの停止や商品流通の混乱、社会インフラの機能不全などが日常的に発生するようになってきた。これは、多くの企業がITに関する抜本的な課題を解消しないまま、表面的なDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進してきた結果と言えるだろう。生成AI・AIエージェントの効果を十分享受するためには、DXブームを振り返り、これまでの日本企業におけるIT・デジタルとの関わり方を見直すことが有効だ。

『BCGが読む経営の論点2026』(日本経済新聞出版)では、BCGオペレーショングループの日本リーダーである北川 寛樹と、BCGテクノロジー&デジタルアドバンテッジグループの有本 憲司が、日本企業がIT戦略に関して抱えている課題と、それを克服するための方法を解説している。本記事ではその一部を要約して紹介する。

日本企業のDXの現状とその背景

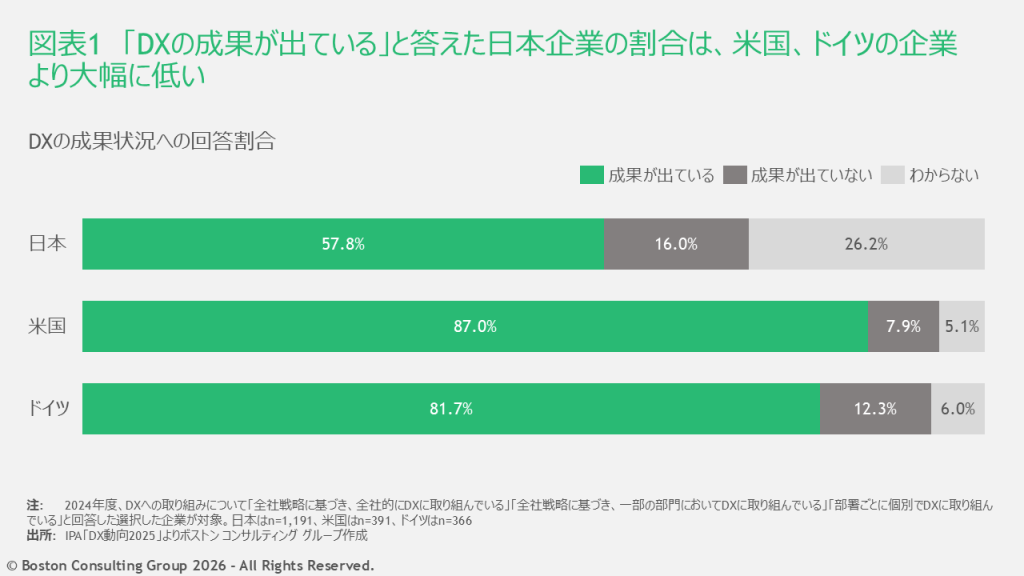

ここ数年間過熱しているDXブームの中で、日本企業は多額のデジタル投資を行っているものの、実際のDXはそこまで進んでいないのが実状だ。実際に、IPA(情報処理推進機構)の「DX動向2025」では、DXの成果が出ているかという質問に対し「成果が出ている」と答えた企業の割合は、米国、ドイツが80~90%であるのに対して、日本は58%程度に留まっている(図表1)。

今やIT・デジタル技術の活用なしでは企業経営を語ることはできないほどの時代になってきているにもかかわらず、日本企業のDXはなぜ進まないのか。それを理解するには、まずIT・デジタルを取り巻く環境の変遷を把握する必要があるだろう。

かつて、システムと言えば基幹システム・業務システムが中心であり、その運用保守を担う情報システム部門はコストセンター的な位置づけであった。しかし、クラウドやSaaS(サービスとしてのソフトウェア)、AIやIoT(モノ同士をインターネットでつなぐ技術)、モバイルなどのデジタル技術の登場・発展により、ITは新たな顧客体験の提供や新しい製品・サービスの提供を支える「攻め」の位置づけへと変遷してきている。

これを受け、欧米企業は企業経営における「デジタル技術」の意味合いを捉えなおし、経営戦略へのデジタルの組み込み、CIO(最高情報責任者)、CDO(最高デジタル責任者)といった役職の設置や責任・権限の強化などを進めてきた。

一方、日本企業は時代に乗り切れていないのが現状だ。そこには、経営層のIT・デジタルへの関与の低さ、IT・デジタル人材のベンダー企業への偏り、システム開発の委託文化といった構造的課題がある。その結果、ITベンダーに依存しすぎてしまい、自社でオーナシップをもってIT・デジタルに取り組んでいるとはいえない日本企業が多く見られる。

この本質的な体質改善を図らずに、生成AI・AIエージェント活用を進めても、またいたずらに投資が増えるだけの「AIブーム」で終わってしまう可能性が高いだろう。

AIエージェントの進展が企業のIT・デジタルに及ぼす作用

では今後、生成AIやAIエージェントがさらに進展していくにあたり、企業は自社のIT・デジタルにどう向き合っていくべきなのだろうか。

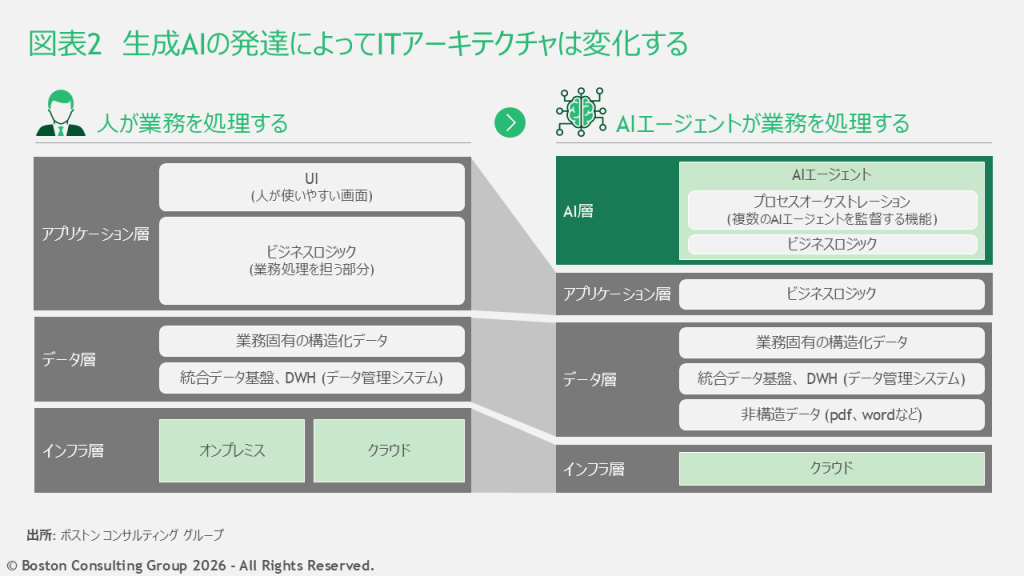

AIエージェントが引き起こすと考えられる変化の一つは、ITアーキテクチャのレイヤー構造の変化である。これまで企業のITアーキテクチャは、主に「アプリケーション層」「インフラ層」「データ層」の3層で構成されるという考え方であった。アプリケーション層はERP、CRM(Customer Relationship Management)といった業務システムや、ユーザーインターフェースを担い、インフラ層はシステムを支えるサーバーやネットワークなどの基盤を提供する。データ層はデータウェアハウス(DWH)やデータ基盤など、企業活動に必要な情報資産を蓄積・管理し、データ活用の基盤を形成するという考え方である。

昨今、AIエージェントの登場により、このレイヤー構造が大きく変わっていくと見られている。例えば、元来、業務アプリケーションは人間が使用することを前提に、入力しやすい画面(UI)や、入力した情報に基づくビジネスロジック(業務処理を担う部分)が構築されてきた。しかし、今後AIエージェントが自律的に作業を行う前提に立てば、これらの画面は不要となり、ビジネスロジックもAIエージェントの処理に組み込まれていく。その結果、「アプリケーション層」の意味合いは薄れていくだろう。

「インフラ層」についてはクラウドやSaaSの登場により、すでに「アプリケーション層」との境界線が曖昧になっている。AIエージェントの業務処理が前提になればクラウドへの一本化が進み、この傾向はより加速すると考えられる。

一方、「データ層」については、AIエージェントが容易にアクセスでき、処理しやすいデータ構成になっていることが求められるためその重要性は逆に高まるだろう。単純化すれば、AIエージェントを管理する「AI層」のようなものが新たに生まれ、「データ層」に蓄積されたデータを直接処理するような構造に近づいていき、「アプリケーション層」や「インフラ層」の重要性は相対的に低下する(図表2)。

従来のアーキテクチャにおいては、層によってサービスを提供するベンダーも分かれていた。しかし、このようなレイヤー構造の変化を考えると、今後はITベンダー各社のサービス内容が「AI層」と「データ層」にシフトしていき、ITベンダー間のサービスの境界線がなくなっていくはずである。実際に、各社ともにAIプラットフォームやAIエージェントサービスの提供を開始しており、サービスが似通ってきている。

とはいえ、このような構造の変化はあくまでも概念的な話であり、特にレガシーシステム(老朽化したシステム)の課題を抱える日本においては、それほど単純に事は進まない。逆にITベンダー各社が提案する様々なサービスを導入した結果、「AI層」が増えて現在よりも複雑怪奇なITアーキテクチャとなり、コストが更に肥大化する可能性も高い。そうならないためにも、自社として、既存のITアーキテクチャをどのように変えていくのか、どのITベンダーと協業するのか、どのITソリューションを活用していくのかを意思を持って定めていくこと、自社としてどうしたいかというIT戦略を持つことがこれまで以上に重要になる。そのためにも、自社でIT主権を取り戻すことが欠かせないのである。

ビジネスを考えるうえで経営者が押さえておきたいその年のトピックを、BCGのエキスパートが解説する『BCGが読む経営の論点』。最新刊ではこれまでの常識が通用しない時代といえる2026年に、経営者が優先的に考えるべき10の論点を提示している。第5章「デジタル戦略の再構築――ITの主権を自社に取り戻す」では、AIエージェントがIT環境にもたらす変化と、その中でIT戦略の主権を自社で握り直して自社の価値を高めるために日本企業が行うべき具体的な取り組みを紹介している(購入はこちら)。