【勤労感謝の日】労働時間増では国民の幸福は向上しない 経済成長とウェルビーイングの両立を考える

高齢化という実質的な人口減少が、先進国を中心に深刻な課題となっている。不足する労働力や内需の縮小に対応しなければ経済成長は望めない。しかし、同時に見過ごしてはならないのが国民の「ウェルビーイング」(心身の健康と幸福)である。精神的・身体的健康や人間関係、働き方などの要素で構成されるウェルビーイングは、経済成長の促進と深くかかわっており、バランスを誤れば“負の連鎖”を引き起こすおそれもある。

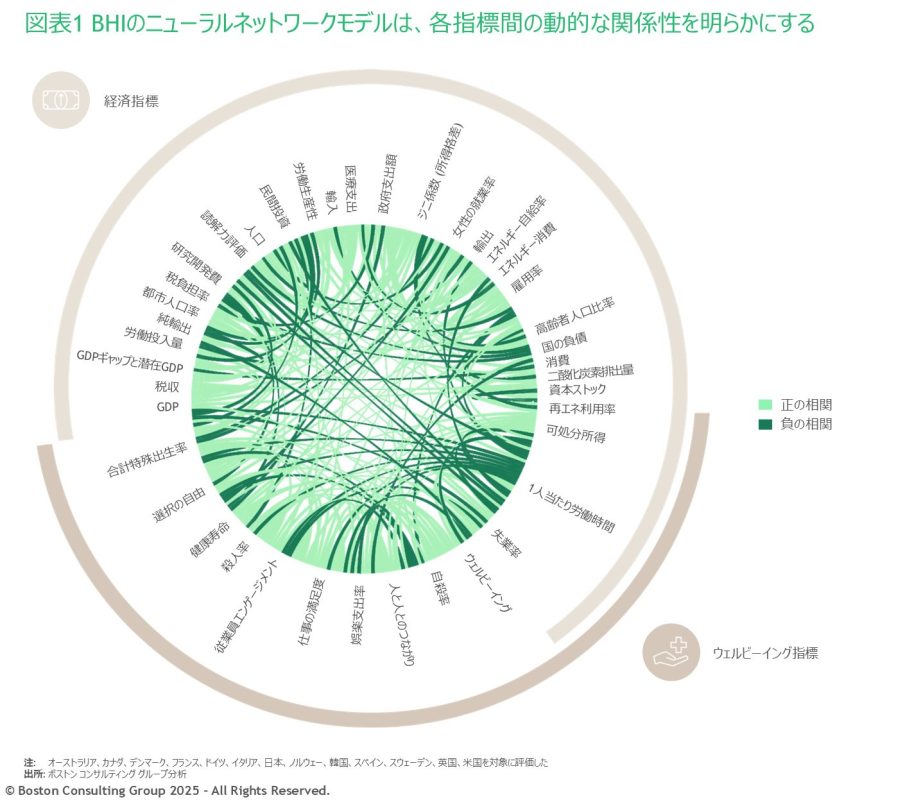

BCGのシンクタンクであるBCGヘンダーソン研究所(BHI)は、経済成長とウェルビーイングの関連性を分析するため、独自のニューラルネットワークモデル「Flourishing Pathwayモデル」(以下、BHIモデル)を開発した。OECD13カ国1を対象に、経済とウェルビーイングにかかわる40の指標に基づき、過去20年間にわたるデータを学習させている(図表1)。

BHIの 「Flourishing Pathwayモデル」は、2つの主要構成要素から成る。第1の構成要素は、28の指標に基づく経済成長への評価である。これらの指標は、生産性や労働市場といった供給側の要素に加え、民間消費や政府支出など需要側の要素も網羅している。第2の要素は、ウェルビーイングの充足度である。これは、心身の健康状態、人と人とのつながり、仕事満足度などを包含した指標として表されている。

BHIモデルは、経済的な要素と ウェルビーイングに関連する要素の相互作用を可視化することを目指して開発された。まず、定量的な関係性がすでに確立されている指標については、それぞれ数式や関数を組み込んだ。たとえば、資本や労働などの経済的インプットと経済的アウトプットの関係を示すコブ=ダグラス型生産関数などがモデルに統合されている。

しかし、多くの要素間の関係性はそれほど明確でもない。そのため、13カ国の2000年から2019年までのデータに基づき、機械学習を用いて各指標間の関係性を解析した。モデルでは13カ国全体における各要素間の関係性だけでなく、国単位の関係性も分析対象とした。

課題先進国と呼ばれる日本で、経済と人々の暮らしの双方を豊かに発展させるためにはどのような施策が考えられるのか? BHIモデルを用いていくつかのシナリオを分析し、解説していく。

最適解はイノベーションやテクノロジーによる生産性の向上

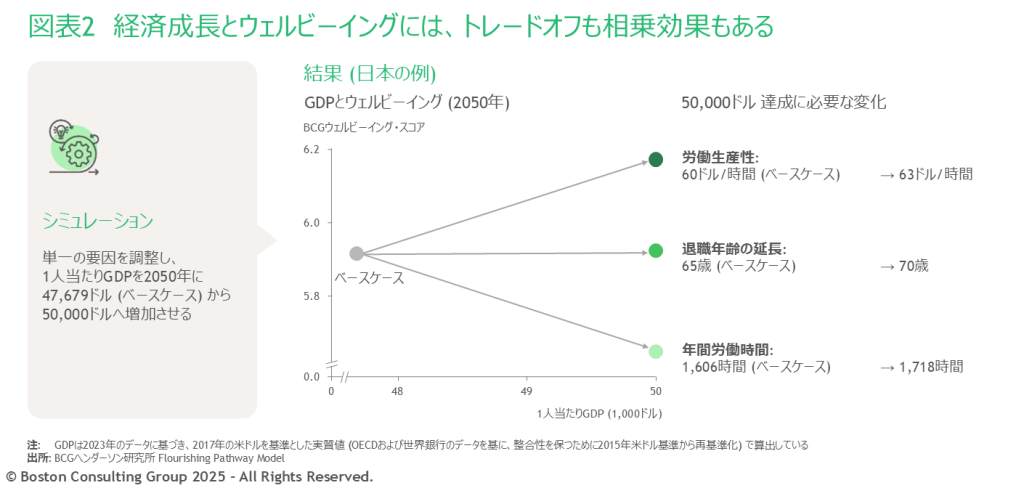

経済成長とウェルビーイングの間にはどのようなトレードオフや相乗効果があるのかを具体的に示すため、BHIモデルを用いて、日本の年間1人当たりGDPを約4万8,000ドルから5万ドルへ引き上げる場合のシナリオを考えてみたい(図表2)。

年間労働時間を増加させるシナリオ

まず考えられるのは、従業員1人当たりの年間労働時間を1,606時間から1,718時間へ増加させるシナリオだ。BHIモデルで分析すると、これにより1人当たりGDPは目標水準へ到達するものの、寿命や出生率に対する圧力がかかり、ウェルビーイングにはマイナスの影響が及ぶ。出生率の低下は、言うまでもなく高齢化率をさらに高める要因になってしまう。

退職年齢を延長するシナリオ

次に考えられるのは、退職年齢を現在の65歳から70歳へ引き上げるシナリオである。この場合、高齢者の可処分所得の増加に伴い消費が拡大することで、1人当たりGDPが向上する可能性がある。

一方、ウェルビーイングへの影響はより複雑だ。プラスの側面としては、高齢者の選択や支出の自由度が高まること、引き続き社会に貢献する機会が確保されることが挙げられる。就労を希望していながら定年制度や職場設計の不備で働き続けられなかった人々の就業継続も叶い、従業員エンゲージメントの向上も期待できる。しかし、早期退職を望む人々には心理的・経済的影響が生じ、労働力の供給過剰に伴って失業率が上昇するおそれがある。また、高齢就労者の自由時間が減少することでレジャー支出の割合が縮小する可能性もあり、こうしたマイナスの側面がプラスの側面を相殺することで、ウェルビーイングの全体的な水準は、本質的には変わらない結果となった。

イノベーションやテクノロジーによって生産性を向上させるシナリオ

3つ目に、イノベーションやデジタルテクノロジー、AI、ロボティクス(自動化)によって生産性を向上させるシナリオが考えられる。この場合、1人当たりGDPとウェルビーイングの双方にプラスの効果が働く結果となった。生産性が高ければ、働き手の達成感も報酬も高まると期待でき、それが従業員エンゲージメントを後押しすることで、さらに生産性が向上する。つまり好循環が生まれるのだ。生産性の向上は経済成長を牽引するだけでなく、可処分所得の増加や従業員エンゲージメントの改善を通じて、ウェルビーイングの向上にも寄与することが明らかになった。

若年層のウェルビーイングが高齢層を下回る日本

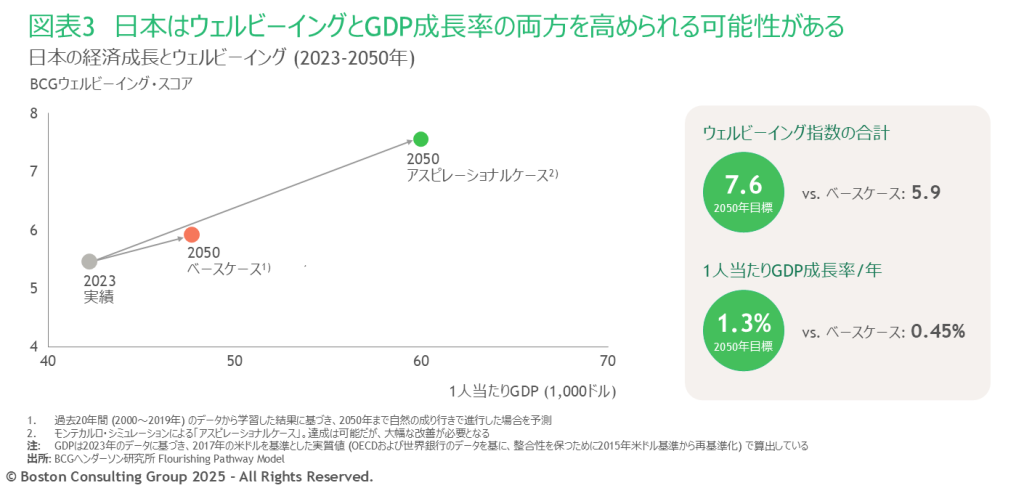

続いて、日本の経済成長とウェルビーイングという2つの側面について、自然の成り行きで進行する「ベースケース」と、施策を講じて両方の最適化を図る「アスピレーショナルケース」をそれぞれ考察する(図表3)。

ベースケース

まず経済成長の面では、2023~2025年にかけて、日本の1人当たり実質GDP成長率は年平均0.45%にとどまる見通しだ。就労者の高齢化や資本ストック(設備投資、研究開発、有形・無形資産)の伸び悩みにより、労働生産性に制約がかかる。国連の予測によると、日本の65歳以上人口の割合は2023年の29%から2050年には37%に上昇し、労働力供給の絶対量が大幅に減少する。

総人口も2050年までに約2,000万人減少することが予測されており、可処分所得の年平均成長率はわずか0.47%にとどまる。背景には生産性の停滞と賃金上昇の鈍化があり、可処分所得の伸びが小さければ、経済需要の大部分を占める個人消費には圧力がかかる。

国民生活の質を示すウェルビーイング指数については、現在先進国中で最も低い水準にある5.4から2050年には5.9と、わずかに上昇するのみである。仕事満足度は2023年時点で48%だが、これはOECD13カ国中で2番目の低さであり、今後の改善幅は0.1ポイント程度と予想される。要因としては賃金の停滞や、人材市場の流動性の低さが考えられる。

日本の顕著な特徴として、若年層のウェルビーイングが高齢層を下回っているという傾向がある。人口構成上、高齢層の有権者が大きな影響力を持つなか、若年層は日本の将来に対する自分たちの声が届きにくいと感じており、今後の社会保障制度に不安を抱いている。また、経済的格差の拡大がこうした世代間の分断を深めていると考えられる。

アスピレーショナルケース

的確に施策を実行し、経済成長とウェルビーイングの最適化を図ることができた場合、日本の1人当たりGDP成長率は年平均1.3%まで倍増させられる。ウェルビーイング指数も2.1ポイント向上し、7.6に到達できる可能性がある。

日本の将来を大幅に改善するための方策は

BHIは、日本がアスピレーショナルケースに近づくために取り組むべき6つの方策を特定した。

- 生産性の向上: 研究開発への投資、テクノロジー(AI、自動化技術)の導入、資本ストック・民間投資の拡大

- 国内消費の促進: 可処分所得の増加

- グローバル市場での機会獲得: 純輸出の拡大を通じた国際市場への展開強化

- 従業員エンゲージメントの強化: リスキリングの推進や労働市場改革

- 人と人とのつながりの活性化: 社会的孤立の解消、文化振興やインフラ整備を通じた地域経済の活性化

- 家庭と高齢者への支援: 育児支援の拡充、高齢者の住まい・就労支援の強化

アスピレーショナルケースを確実に達成するには、これらを土台としつつ、さらに次のような改革も有効になるだろう。

①業界再編を促し、非効率部門からの撤退を支援する

現在、日本企業の約85%は平均従業員数が約3.5人の「マイクロ企業」だ。こうした企業は経営に投じられるリソースが限られているため、規模拡大やイノベーションの推進が難しい。また、日本企業のうち約15.5%が、本来であれば債務超過により倒産がやむをえない状況であるにもかかわらず、銀行の融資や政府支援などによって事業を継続している「ゾンビ企業」とされている。スケールメリットを生かした経営をを実現するためには、業界再編が求められる。財政的インセンティブの導入や、企業再生を迅速に進めるための現代的な倒産制度の整備が重要となる。

②AI・デジタルツールの導入を推進する

テクノロジーの積極的な導入は、日本の生産性をさらに強化するだろう。BCGの調査によると、日本はAI、デジタル、その他テクノロジーの導入・活用の成熟度が世界最低水準に位置している。また、情報処理推進機構(IPA)によると、2023年時点で日本企業の約80%がAIソリューションを十分に実装できていない。政府はテクノロジーの導入を推進するとともに、個人の能力が高められ、創造性が引き出される形で人間とAIが協働するための取り組みを進めているが、さらなる加速が求められる。特に、人間中心のテクノロジー導入モデルを教育現場や企業に組み込むことができれば、日本がデジタル・AI分野で飛躍的に進展する大きな足掛かりとなる。

③グローバル志向のスタートアップを育成する

新興企業を支援することで、日本はグローバル市場での機会を獲得する力を高められる。スタートアップはイノベーションと生産性向上の鍵を握る存在である。日本では新規事業支援については前進が見られるものの、スタートアップ・エコシステムは世界のリーダー国と比較するとまだ発展の余地がある。CB Insights によれば、日本のユニコーン企業は2023年6月時点でわずか6社、GDP1兆ドル当たりの件数では1.4社にとどまり、米国(656社、GDP1兆ドル当たり24社)、中国(171社、10社)、英国(51社、15社)、ドイツ(29社、7社)に大きく後れを取っている。

さらに、多くの新興企業は収益基盤や戦略が国内市場に偏重してしまっている。グローバル展開に向けたスタートアップの育成モデルとしては、シンガポール(14社、28社)やイスラエル(24社、47社)などの成功事例を参考にできる。たとえば、日本のインキュベーター(起業支援)に海外市場への展開をサポートする機能を組み込み、海外インターンシップ、グローバル資本へのアクセス拡大、起業家教育の強化を図ることが考えられる。また、グローバル展開を志向するスタートアップを対象とした特区を設け、税制優遇措置や海外投資家との連携といった支援を提供することも有効だろう。

④人材流動性を強化する

変化はしつつあるものの、日本には終身雇用といった根強い労働慣行が存在しており、パートタイム従業員のキャリア形成の機会が限られていたり、雇用機会が首都圏に集中していたりなど、労働市場に構造的な偏りがある。そのため、多くの就労者は現状の職務・企業に特化したスキル開発や雇用の安定性を重視し、産業間や業種間の人材の移動が阻害されている。こうした状況を打開するためには、縮小産業と成長産業をつなぐ人材交流プログラムを創設し、業種横断的なインターンシップやジョブローテーションを実施することなどが考えられる。

また、他国のリスキリング成功事例を取り入れることも有効な手段となりうる。フランスでは、個人の職業訓練のための資金が毎年積み立てられる「職業訓練個人口座(CPF)」の導入に加え、有給研修休暇、キャリアカウンセリングが提供されている。シンガポールでは、研修・教育費として25歳以上の就労者には500シンガポールドル(約5万9,000円)、40歳以上には4,000シンガポールドル(約47万円)を追加で支給し、さらには中堅層向けの職業訓練プログラムも提供している。

官民の協働で人口動態の変化を乗り切る

さらに踏み込んだ施策を行えれば、人口動態の変化から受ける影響を将来的にも緩和できるだろう。たとえば、高齢者が柔軟な形で意義を感じながら働き、力を発揮できる環境を整えておくことは、人々がより長い期間、高いやりがいをもって働き続けられる社会の実現につながる。

経済とウェルビーイングの両面で豊かさを実現できる「アスピレーショナルケース」は、日本をはじめとする各国政府が特に注力すべき領域を特定するうえで、参考になるはずだ。その実現には当然、民間企業も深く関わってくる。高齢化に伴う労働力不足や需要の減退といった影響は、企業の業績に直接的な影響を及ぼす。経営陣にとっては、自社が人口の変化に適応し、持続的に成長できるよう対策を講じることが重要になる。

官民が協働して効果的な変革を進めることで、最終的により良い政策が生まれ、国とそこに生きる市民にとっての繁栄の道が切り開かれるだろう。

レポート全文: 少子高齢化社会における繁栄への道筋 (2025年10月)

- 日本、米国、英国、韓国、オーストラリア、カナダ、デンマーク、フランス、ドイツ、イタリア、ノルウェー、スペイン、スウェーデン ↩︎