サステナ経営は“攻め”の姿勢で挑む BCG折茂が語る日本企業の変革の鍵

経営におけるサステナビリティへの取り組みは、いまや企業価値を左右する重要課題だ。かつては専任部署が対応するテーマと認識されていたが、現在では経営層が一丸となって事業のあり方を変革することが求められている。こうした中、認定NPO法人「国際連合世界食糧計画WFP協会」がこのほど、企業のサステナビリティ推進を行う担当者を対象にセミナーを開催。ボストン コンサルティング グループのマネージング・ディレクター&パートナーで同協会の理事を務める折茂 美保が基調講演を行った。

「サステナビリティ経営と人材」と題した講演では、外部環境の変化が激しい中、「ルールの準拠や目標設定をこなす“守り”の姿勢にとどまらず、サステナビリティを自社の事業機会ととらえる“攻め”の視点を持つことが重要だ」と強調し、そのために必要な人材育成の方向性を示した。

講演の冒頭では「サステナビリティとは何か」というテーマに触れた。気候変動は、いまや日常的にその影響を感じるようになっている。国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の報告書によると、2011~2020年の世界平均気温は産業革命前から約1.09度上昇しており、これまで住めたはずの地域に住めなくなるなど、社会経済に大きなダメージを与えている。こうした状況で、世界では150カ国近くが2050年までには温暖化ガスの排出を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」の実現を掲げ、中国でも2060年までに達成すると宣言している。

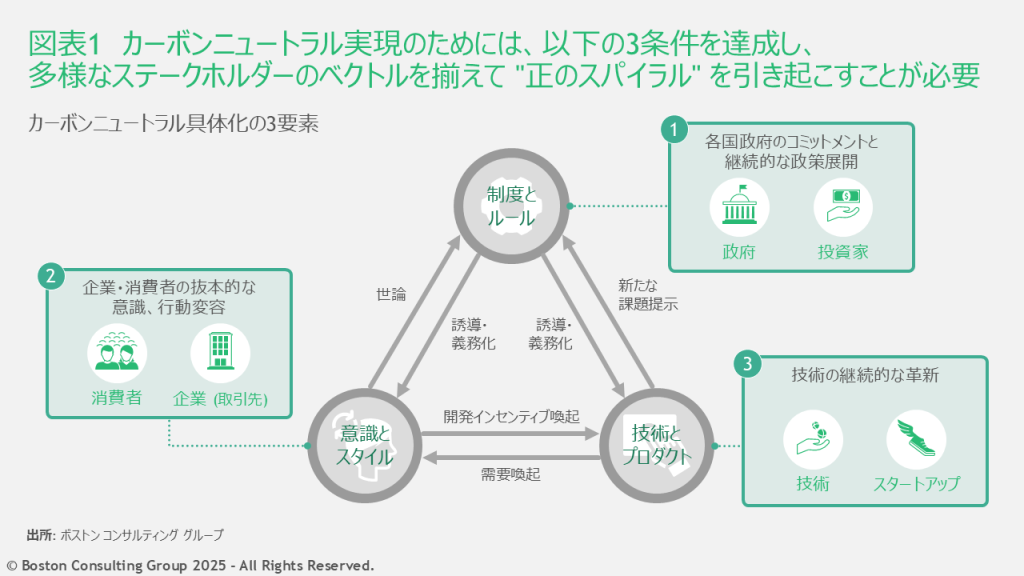

カーボンニュートラルの実現に向け、折茂は「多様なステークホルダーがいる中、①各国政府の政策展開、②消費者と企業の行動変容、③技術の継続的な革新、という3つの条件をうまくかみ合わせることが必要だ」と話した(図表1)。

消費者の行動について、BCGの調査では、6割以上の人が「環境負荷の少ない商品を買いたい」と回答している一方、その半分程度しか実際の行動には移せていないことが分かった。さらにその割合は約5年間ほぼ横ばいで、意識も行動も大きな変化がないという。

折茂は「消費者が行動に移せないのは価格などの理由もあるが、企業が情報面で工夫できる余地は大きい。たとえば海外では、CO2の排出量を示すカーボンフットプリントを表示したさまざまな商品が出ており、欧米では炭素だけでなく生物多様性に関する指標が載っている事例がある。さらに、中国では実際に排出された二酸化炭素に対してどれだけオフセット(相殺)した商品になっているのか分かる取り組みもある」と示した。

また、サステナ経営の3つの柱として、カーボンニュートラル、サーキュラーエコノミー(循環型経済)、ネイチャーポジティブ(生物多様性の回復)を挙げた。これまでも重視されてきた炭素だけでなく、自然や循環など、サステナビリティを包括的にとらえる方向へと観点が広がりつつあるという。

2022年に開かれた国連の生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)では、2030年までに世界が取り組む目標「昆明・モントリオール生物多様性枠組み」が採択され、気候変動と同様に生物多様性の課題解決に向けた機運が高まっている。折茂は「欧米の食品メーカーや消費財メーカーは環境再生型農業に積極的に取り組んでいる。今後、グリーンインフラやバイオ素材、リサイクルなどの領域がより活発になるのではないか」と話した。

一方、サステナ経営は、時間軸の長さと事業の不透明性が特徴だという。折茂は「経営層が積極的にコミットし、長い時間をかけて投資し続けることが重要。企業のパーパスにサステナ経営の要素を取り入れ、大胆な目標設定をする。そのうえで経営層が繰り返し言い続けることが大切だ」と力を込め、「自社だけでできることは限られているので、他社と組んで団体戦で戦っていく『競争』と『協調』を意識すると良いのでないか」と話した。

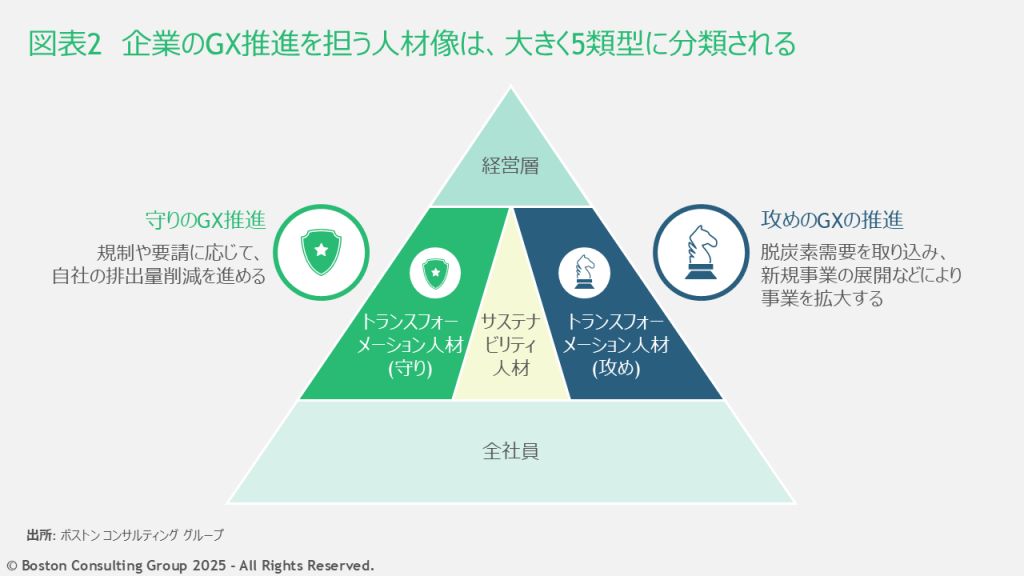

また、グリーントランスフォーメーション(GX)推進にあたっては、企業の中間層の構成が重要だと説明。中間層は大きく3つに分類でき、組織の核となる専任部門にはGXに詳しい「サステナビリティ人材」を配置。加えて、実際の業務を進めていく「トランスフォーメーション人材」を“攻め”と“守り”に分けて配置し、それぞれの部門間で連携しながら全社一丸となって取り組む必要があると解説した(図表2)。

“攻め”には商品開発部門やR&Dが該当し、自社の技術やビジネスを深く理解したうえで、新規事業の創出など、社会に向けたトランスフォーメーションを仕掛ける役割を担う。一方で、“守り”の面にあたる生産・調達部門は、脱炭素目標の達成に向けて既存事業のトランスフォーメーションを推進することが求められるという。

折茂は「経営層や中間層はもちろん、全社員の意識向上もGX推進には欠かせない。各人材に必要な能力はそれぞれ違うため、部門ごとに押さえるべき領域を認識して知識や技術を身につける必要がある」と語った。

講演の最後には「欧米と日本では、雇用形態や専門家との関わり方が異なるため、同様の体制を構築することは難しい。企業だけでなく、政府や民間の教育機関、大学などが連携し、日本全体でサステナビリティ経営を実現していくことが重要だ」と締めくくった。

講演後に設けられた質疑応答の時間には、企業のサステナ推進担当者などから質問が挙がり、活発な議論が交わされた。「企業にとってサステナビリティの取り組みはコスト負担が大きい。体力のある企業は限られているため、一人の勝者だけが残って全部を持っていくゲームになるのではないか。国全体の経済的活力まで考えると心配になる」といった意見も寄せられた。

折茂は「一社だけでなんとかしようとすると勝てない部分もあるが、ゲームに参加しないと明確にルールから逸脱してしまい、負けが確定する。協調できるところは日本企業全体で取り組み、一社だけで戦わないことが大切だ」と答えた。