AIを活用し関税リスクを軽減する 企業が選ぶべき “次世代ツール”

米国による相互関税に対応するため、多くの企業が関税対策として専任チームを立ち上げ、自社の強みと弱点を分析し、製品の設計や価格設定、生産体制、サプライチェーンなどを調整している。だが、これらの専任チームが必要なツールを十分に備えていない場合も多い。

グローバル企業においては、1万以上のSKU(商品の最小管理単位)、数千のサプライヤー、そして最大70か国に及ぶ貿易フローを管理していることも珍しくない。一方、米国の関税率は0%~50%の範囲で設定され、大きなばらつきがある。2025年1月以降、ホワイトハウスは貿易や関税に関して40件超の大統領令および120件以上のSNS投稿を発表しており、1万9千件を超える関税項目に影響を与えている。

このように複雑で変化の激しい環境では、手計算ではもはや追いつかず、わずかなミスが巨額の損失につながる恐れがある。リアルタイムで活用できるデジタルツールがなければ、意思決定は後手に回り、部分的な判断しかできずリスクも高まる。そのため企業は部門や市場を横断した連携に頭を悩ませている。そうした課題を解決するのが、複雑な分類の自動化や供給変動のシミュレーション、間接的なリスクの把握、そして利益率への影響を予測するリアルタイム分析のプラットフォームだ。こうしたツールはすでに存在しているが、性能には差があるため、企業は機能性や規制リスク、データへのアクセスといった観点で活用するツールを慎重に検討する必要がある。

適切なツールで競争優位を築く

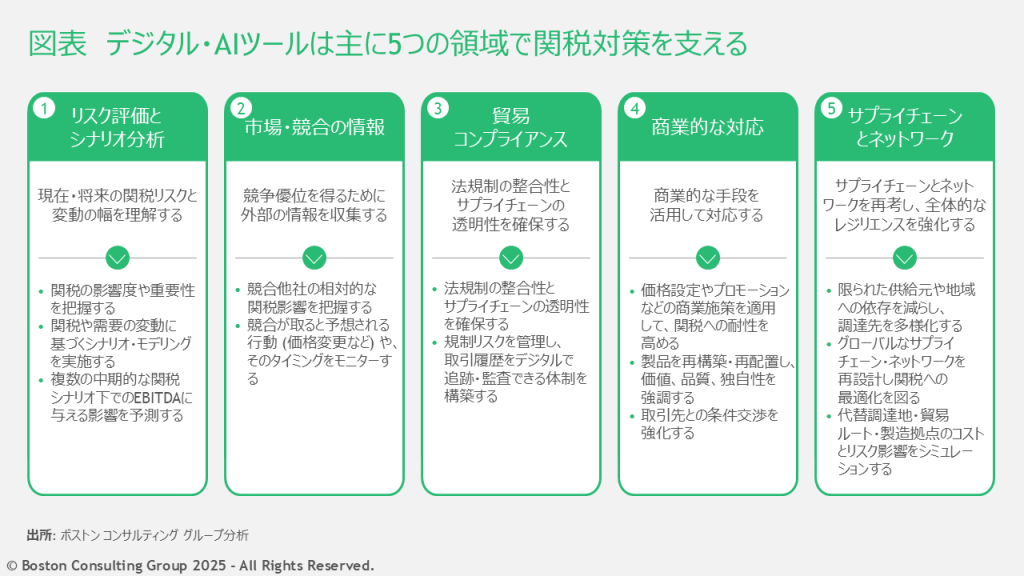

関税と不確実性の高まりは、今後数年間にわたり企業が直面し続けるリスク要因であることは明らかだ。企業がより速く賢明な意思決定を行うには、自動化や高度な分析、AIの洞察を組み合わせた運用モデルと先進的なツールの両方が不可欠だ。ツールの活用により、複雑な戦略シナリオの構築やシミュレーションができるほか、貿易コンプライアンスや利益保護、リスク緩和など、さまざまな指標で優位性を獲得できる。特に、以下の5つの領域で大きな差をつけることができる(図表)。

①リスク評価とシナリオ分析

専任チームは、関税が事業に及ぼす潜在的な影響を迅速に見積もることが求められる。デジタルやAIツールは、関税動向の直接的な影響だけでなく、価格転嫁や間接的なリスクを含むサプライチェーン全体のリスクを評価するのに役立つ。二次製品の構成要素や調達先を詳細に分解することで、企業は上流のコストを正確に把握でき、契約の再交渉や代替サプライヤーの選定をより的確に行うことができる。また、関税によるコストの増加を簡単に数字で把握できるため、複数のシナリオで影響を予測できる。

たとえば、大手小売業者がAIを使った貿易情報の分析では、自社の間接的なコストが、直接の関税負担の2倍以上であることが判明した。その結果、二次的な部品や材料の調達先を詳しく調べることで、仕入先との交渉や取引先の変更が進み、大きなコスト削減につながった。

②市場・競合の情報

デジタルツールを活用すれば、ニュースや各資料の分析、出荷記録や製品情報などをもとに、競合の関税リスクを相対的に把握できる。また、価格変動やサプライチェーンの再構築といった競合の動きもリアルタイムで追跡できる。こうした情報ツールは、企業が競合に対して有利か不利かを示すだけでなく、価格を上げるべきか下げるべきか、市場シェアを守るべきか拡大すべきかといった判断をより迅速に行うことを可能にする。

ある医療技術の診断機器メーカーは、AIエージェントを活用して競合の動きを追跡し、EBIT(利払い・税引き前利益)へのリスクを数値化するとともに、製品ラインアップや市場における自社の優位点を明確にした。こうした競合や市場の情報は、自社のサプライチェーンやネットワークを再構築するうえでも有効だ。日々変化する環境の中で得られる生データを実行につながる示唆に変換することで、市場に先んじて対応できる。

③貿易コンプライアンス

多様な貿易コンプライアンスやプラットフォームの活用により、書類の作成や関税番号(HSコード)の分類を効率化できる。さらに、関税や規制の最新情報を把握することで、法令を遵守し、多額の罰金を回避できる。その結果、サプライチェーンの透明性を高め、規制リスクを管理し、デジタル監査記録を用いて貿易の追跡可能性を統合しやすくなる。

ある大手小売業者は、機械学習を活用して自社製品に含まれる鉄鋼・アルミニウムなどの金属の含有量を推測。そのデータをもとにサプライヤーから証明書類を収集する仕組みを整えたことで、米国の通商拡大法232条による追加関税のリスクを最小化し、罰金を回避した。このようにコンプライアンスツールは、製品を再設計してHSコードを再分類したり、関税評価額を低く抑えるために適用できる制度を活用したりして関税の影響を軽減する手助けになる。

④商業的な対応

AIを活用したプラットフォームや、需給に応じて価格が変動する「ダイナミック・プライシング」の導入、シナリオ分析を活用することで、リアルタイムかつデータに基づいてコストの変動を予測し、価格や販売促進策、製品ラインアップを的確に調整できるようになる。これにより、新たな需要の機会も発見できる。これらの機能は、機動的な価格戦略を通じて利益率を改善すると同時に、サプライチェーンの多様化や柔軟な意思決定を通じて長期的な競争優位も築く。さらに、競合の価格設定パターンや販促のタイミングなどの行動を追跡することで、相手の動きを予測し、自社の対応を考えることができる。

ある医療技術企業では、関税対策の専任チームが関税や価格データを分析し、価格の再設定や契約条件の見直し、調達先の変更を行った結果、2025年の関税の影響の大部分を相殺することができた。

⑤サプライチェーンとネットワーク

これまで企業は、短期的には在庫の積み増しなどでレジリエンス(回復力)の強化を図ってきた。だが中期的には、効率とレジリエンスの両立を目指してグローバルネットワークを再設計し、原産地規則の考慮も必要になる。デジタルツールやAIは需要予測や在庫管理の改善に役立ち、将来的にはネットワークの選択肢や原産地規則の影響をシミュレーションすることで、調達先や製造拠点の意思決定を導くことができるようになる。

サプライチェーンやグローバルネットワークの再設計は、製造業者とサプライヤーの双方で関税へのレジリエンスを最適化できる。製造業者にとっては、国内回帰(リショアリング)などの代替戦略を活用することが可能だ。デジタルツールは、さまざまな調達拠点、輸送ルート、製造拠点のコストやリスクをシミュレーションし、企業の意思決定を支える。また、サプライチェーン全体ではAIの活用により、企業が首都圏などで受注した業務を地方で手掛ける「ニアショア」や、海外に業務を委託する「オフショア」などの代替案を迅速に検討し、より良い条件で交渉できるようになる。

あるアパレルメーカーは、AIによる貿易分析で適切な代替調達先を特定し、生産を高関税ルートから再編成することで、関税負担を25%以上削減することに成功した。

AI活用で関税への対応力を高める

AIは、データの質と量に大きく左右される。特に関税の管理においては、リアルタイムかつ詳細な情報が求められる。つまり、数千から数百万に及ぶSKUを追跡し、それぞれを標準化された貿易コードに正確に対応させることが必要だ。たとえばアメリカでは、HSコードが19,000以上に分かれており、国ごとにスケジュールも異なる。こうした複雑な環境では、適切なアクセス権や社内外のデータソースと完全に統合されていなければ、AIは、どの工場がすでに生産能力を超えているのか、新しい国へ生産を移すことでどの程度の利益が出るのかといった判断ができない。

また、AIを活用するには、熟練者による継続的な監視、明確なルール、そして安全対策が不可欠だ。ツールがどれほど優れていても、それを使いこなす運用体制がなければ価値は引き出せない。さらに、AIは誤った結果を出力することがあり、デジタルツールも、分類があいまいな製品や、特例措置、個別の法的判断が必要なケースには対応しきれない場合がある。そうしたケースでは人間の判断が欠かせない。また、「関税を吸収するのか、価格に転嫁するのか、生産拠点を移すのか」といった戦略的な判断には、複数の部門で慎重に検討する必要がある。ツールは意思決定を支える有力な手段ではあるものの、最終的な決断を下すのはやはり人間である。

いまや、関税のモニタリングや対応は企業にとって日常的な業務となっている。さらに、専任チームは地政学的な動向や気候変動、主要な政策分野を監視する役割も担い始めている。優れた対応力は、競争優位の源泉であり、重要性は今後さらに高まるだろう。その基盤となるのが、適切なデジタルツールの導入なのである。

原典: What’s in Your Tariff Response Toolkit?(2025年9月)